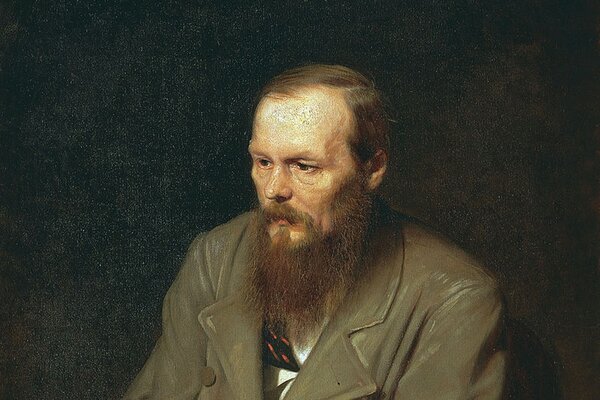

Im europäischen Revolutionsjahr 1849 wurde der 27-jährige Dostojewski, der eben seine ersten literarischen Erfolge gefeiert hatte, wegen politischer Umtriebe festgenommen und zum Tode verurteilt. In letzter Minute wurde die Hinrichtung abgebrochen und Dostojewski für acht Jahre in ein sibirisches Straflager verbannt. Dort war das Neue Testament die einzige Lektüre, die ihm erlaubt war. Dostojewski las viel und genau in den Evangelien; sein persönliches Exemplar ist erhalten. Zu den wenigen doppelten Unterstreichungen gehören folgende Worte Jesu aus Joh 8,43: «Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt.» Dostojewskis ganzes Spätwerk kann als Antwort auf diese Herausforderung gelesen werden.

Der Zar im Dienst des Erlösers

Als Dostojewski wieder nach St. Petersburg zurückkehren durfte, hatte sich seine literarische Schreibweise grundlegend gewandelt. Als junger Autor hatte er sentimentale und romantische Themen bedient. Nun wandte er sich existenziellen Problemen zu. Ihn interessierte im Grunde genommen nur eine Frage. Dostojewski war überzeugt, dass Christus wieder in Russland auftauchen und die Welt erlösen werde. Ihn trieb die Frage um, warum sich die Wiederkunft Christi verzögert. In seinen grossen Romanen ergründete er diese Problematik.

Die Romanhandlung ist jeweils zum Zeitpunkt der Niederschrift angesiedelt, also im Russland der 1860er- und 1870er-Jahre. Das dominante innenpolitische Thema war der Terrorismus. 1866 hatte zum ersten Mal ein Revolutionär auf den Zaren geschossen. Dostojewski war schockiert und suchte zu erkunden, wo die tieferen Gründe für das Attentat lagen. In seiner Verbannung war Dostojewski zur paradoxen Einsicht gekommen, dass eben jener Zar, der ihn so grausam bestraft hatte, der Garant für die russische Heilsgeschichte war. Der Zar erschien ihm als irdischer Herrscher mit einem göttlichen Mandat. Wer sich gegen den Zaren versündigte, frevelte auch gegen Gott. Dostojewski porträtiert in seinem Roman «Verbrechen und Strafe» (1866) einen Mörder, der zunächst schuldig wird, aber am Schluss des Romans eine moralische Wende vollzieht. Bezeichnenderweise ist diese Umkehr nur im Zentrum Russlands, in Sibirien möglich, nicht im europäisierten St. Petersburg. Der Verbrecher Raskolnikow orientiert sich bei seinem Mordplan ausschliesslich an ausländischen Vorbildern: an Lykurg1, Solon2, Mohammed und Napoleon. Erst die Rückkehr in den Schoss der russischen Orthodoxie und ihrer Morallehre erlaubt ihm, sein falsches Bewusstsein abzulegen.

Grenze zwischen wahr und falsch

Deutlicher noch wird die Ablehnung fremder Ideologien im Roman «Der Idiot» (1868). Die Hauptfigur, Fürst Myschkin, tritt als Christusfigur auf. Allerdings wird er von seiner russischen Umgebung nicht erkannt. Myschkins sanfte Heilsbotschaft geht in konkurrierenden Wertesystemen unter. Die Russinnen und Russen sind in Dostojewskis Roman dem Geld, der erotischen Leidenschaft oder der politischen Macht verfallen. Es gelingt ihnen nicht, ihre Blindheit abzulegen und auf den schwachen Christus zu hören. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Roman Hans Holbeins Gemälde «Der tote Christus im Grabe», das als Provokation des christlichen Glaubens dargestellt wird: Wenn diese ausgemergelte Figur der Erlöser sein soll, wie steht es dann um die Wahrheit der christlichen Religion?

Aus Dostojewskis Sicht verläuft die Grenze zwischen dem wahren und falschen Glauben direkt durch das Christentum. Wahr ist die Orthodoxie, weil sie den lebendigen Christus predigt. Falsch ist der römische Katholizismus, weil er das Vergeben von Schuld, die nur von Gott kommen kann, in eine weltliche Industrie verwandelt hat. Am Ende des Romans hält Fürst Myschkin eine Brandrede: «Der römische Katholizismus ist noch schlimmer als selbst der Atheismus. Ja! Das ist meine Meinung! Der Atheismus predigt nur die Negation, der Katholizismus aber geht darüber hinaus: Er verkündet einen entstellten Christus, einen von ihm selbst verleumdeten und entweihten, einen entgegengesetzten Christus! Er predigt den Antichrist, das schwöre ich Ihnen!»

Alle sind an allem schuld

Schliesslich führt Dostojewski in seinem letzten Roman «Die Brüder Karamasow» (1880) genau aus, wie er seine radikale Ablehnung des Katholizismus begründet. In einem berühmten Kapitel wird die Grossinquisitor-Legende erzählt: Christus ist während der spanischen Inquisition auf die Erde zurückgekehrt und wird sowohl vom Volk als auch von den Priestern erkannt. Der Grossinquisitor lässt den Heiland verhaften und in einen Kerker werfen. In einem langen Monolog erklärt der Grossinquisitor dem Sohn Gottes sein Handeln. Er wirft Christus vor, die schwachen Menschen mit seiner Aufforderung zu einem freien Glauben überfordert zu haben. Christus hätte den Menschen durch Wunder, Autorität und Geheimnis seine eigene Göttlichkeit vor Augen führen können. Darauf habe Christus willentlich verzichtet. Deshalb habe sich die katholische Kirche an die Stelle von Christus gesetzt und das Management des menschlichen Seelenheils übernommen. Der Grossinquisitor weist Christus darauf hin, dass er [Grossinquisitor] für das Herdenglück der Menschen eine grosse persönliche Schuld auf sich geladen habe. Christus entgegnet nichts, sondern küsst den Grossinquisitor am Ende auf die «blutlosen Lippen». Dostojewski zeigt damit, dass der wahre Christus in seiner endlosen Güte sogar die grösste Sünde verzeihen kann – das Ersetzen des freien Glaubens an Christus durch eine kirchliche Bevormundung der menschlichen Seelen.

Dostojewski setzte alles daran, das eiskalte Kalkül des Kirchenfürsten im weiteren Verlauf des Romans zu widerlegen. Er tat dies allerdings nicht in einer rationalistischen Argumentation, sondern in der Hagiografie eines alten orthodoxen Mönchs. Der katholischen Heilsökonomie stellte Dostojewski die Einsicht gegenüber, dass «alle an allem schuld sind». Es gibt keine Unterscheidung zwischen Sünderinnen resp. Sündern und Vergebenden, keine Busse und keine Erlösung, die auf einer Abbitte beruht. Erst auf der Grundlage der Einsicht in die allgemeine Schuld aller Menschen ist wahrer Glaube möglich.

Am 30. Dezember 1879 las Dostojewski seine Grossinquisitor-Legende vor Studenten der Petersburger Universität. Einleitend erklärte er: «Der Grossinquisitor ist in Tat und Wahrheit selbst ein Atheist. Wenn man den Glauben an Christus mit den Zielen dieser Welt vereint, dann verliert man den ganzen Sinn des Christentums.» Im Roman «Die Brüder Karamasow» wird die Legende von Iwan Karamasow, einem Atheisten, vorgetragen. Iwan identifiziert sich mit der Argumentation des Grossinquisitors und kommt zum Schluss, dass «alles erlaubt sei», wenn es keinen Gott gebe. Im Roman führt diese Überzeugung zu einem fatalen Mord, in dem nicht nur der Vater, sondern – in Verlängerung der patriarchalen Achse – auch der Zar und Gott selbst gemeuchelt werden.

Dostojewski wollte nicht einfach Kriminalromane oder Unterhaltungsliteratur verfassen. Er verstand sein Amt als Schriftsteller in einem viel tieferen Sinne. Es ging ihm um nicht weniger als um die Erlösung der Welt, die – so war er überzeugt – von Russland ausgehen wird. Er wollte seinen Leserinnen und Lesern die Augen öffnen, damit sie Christus erkennen, wenn er denn kommt. Dazu musste er aber nicht nur den rechten Glauben predigen, sondern auch jene christliche Konfession entlarven, die er nicht nur für falsch, sondern nachgerade für verderblich hielt.

Ulrich Schmid