Zum Thema

Jetzt ist Handeln gefragt

«Höchste Zeit für die Schöpfung» lautet der Slogan für die SchöpfungsZeit 2022. Denn unsere Mitwelt, die wir lieben und in der wir leben, ist bedroht. Das Klima wird wärmer. Tier- und Pflanzenarten verschwinden für immer. Empfindliche Gleichgewichte geraten durcheinander. Die Naturwissenschaften geben uns rund zehn Jahre, um den negativen Trend umzudrehen. In dieser Zeit müssen wir uns von fossilen Energien verabschieden und den Schutz der Biodiversität verstärken. Wir sind selbst an der bisherigen negativen Entwicklung beteiligt. Aber wir haben als Einzelne, als Kirchgemeinden und Kirchen auch die Möglichkeit zu handeln – im Alltag und in der Politik.

Das Bewusstsein, dass die Bewahrung der Schöpfung, der Schutz der Lebensgrundlagen, wesentlicher Teil des kirchlichen Handelns ist, ist heute anerkannt. Die Enzyklika Laudato siʼ ist ein Zeugnis davon. Was jetzt folgen muss, ist das entsprechende Handeln in Kirche und Gesellschaft. Mit dem Feiern der SchöpfungsZeit machen wir bewusst, dass die Motivation für dieses Handeln in unserem Glauben gründet.

Dass der notwendige Wandel gelingt, ist in der Verantwortung von uns allen. Kirchen, Kirchgemeinden und wir alle können mit der Verbindung von Glauben und Handeln, von Wort und Tat eine entscheidende Rolle spielen. Die Charta oecumenica hat vor zwanzig Jahren allen Mitgliedkirchen empfohlen, «einen ökumenischen Tag des Gebetes für die Bewahrung der Schöpfung einzuführen». Dieser Aufruf ist angesichts der sich zuspitzenden ökologischen Krise dringlicher denn je.

Kurt Zaugg-Ott

Der Schutz der Biodiversität ist eine wichtige Voraussetzung für Erfolge beim Klimaschutz und bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Denn gesunde Ökosysteme speichern enorme Mengen an Treibhausgasen und mildern die Folgen von extremen Wetterereignissen. Sie tragen dazu bei, dass auch zukünftig wichtige Ökosystemleistungen wie sauberes Wasser oder frische Luft zur Verfügung stehen.

Aktuell verlaufen der Klimawandel und der Verlust an Biodiversität aber rasant. Sie wirken sich weltweit und auch für die Schweiz sehr nachteilig aus. Der Klimawandel ist hauptsächlich auf die Verbrennung fossiler Brenn- und Treibstoffe zurückzuführen. Hauptgrund für den Verlust der Biodiversität ist die nicht nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Beispiele sind die Abholzung von Wäldern, die Intensivierung der Landwirtschaft, die Überfischung und die Verschmutzung der Umwelt. Der Klimawandel wiederum trägt zunehmend zum Verlust der biologischen Vielfalt bei. Gelingt es nicht, den Klimawandel bald einzudämmen, wird er zur Hauptursache für den Verlust an Biodiversität.

Um den Klimawandel zu bremsen, ist eine Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 notwendig. Das ist mit den vorhandenen Technologien möglich. Über den Schutz bestehender Hotspots der Biodiversität hinaus empfehlen die Wissenschaften eine biodiversitätsfreundliche Land- und Forstwirtschaft sowie Siedlungspolitik, die Reduktion von Stickstoffemissionen, verkleinerte Tierbestände, weniger Futtermittelimporte und Zurückhaltung beim Konsum tierischer Produkte.

Rasches Handeln sei dabei unabdingbar und zahle sich längerfristig aus: «Die Fakten sind eindeutig: Es braucht einen grundlegenden Wandel unserer Gesellschaft und Wirtschaft, um die gesetzten Klima- und Biodiversitätsziele zu erreichen.»1

Die Bewahrung der Schöpfung ist weder eine neue noch eine umstrittene politische Aufgabe, sondern eine Selbstverständlichkeit für gläubige Menschen. Die Empfehlung der Schweizer Bischöfe, die Schöpfung im September in die Liturgie einzubringen, der Aufruf von Papst Franziskus, den Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung zu feiern und die Empfehlung der Charta oecumenica, einen Schöpfungstag einzuführen, werden aber dennoch in den Kirchgemeinden nicht überall umgesetzt. Glauben und Handeln können in der SchöpfungsZeit zusammenfinden. Die SchöpfungsZeit ruft in Erinnerung, dass wir Geschöpfe unter Geschöpfen sind. Sie lädt ein, darüber nachzudenken, wie wir mit Gottes Gaben umgegangen sind und gibt die Gelegenheit, einen neuen, verantwortlichen Lebensstil einzuüben. Indem Pfarreien und Kirchgemeinden die SchöpfungsZeit begehen und die ökologische Herausforderung annehmen, ermutigen sie auch die Gesellschaft, entsprechend zu handeln.

Sabbat und Brachjahr

Angesichts der heutigen ökologischen Herausforderungen dürfe das Verständnis des Jesuswortes vom Sabbat (Mk 2,27) erweitert werden, meint Prof. Hans Ulrich Steymans in seinem Predigtimpuls: Der Sabbat ist für die Menschen, die Erde und das Land da. Die Gesetzessammlungen im Buch Levitikus 25,1-7 betonen den ökologischen Gesichtspunkt des Sabbat- oder Brachjahres. Wie in Exodus 23 wird es auch auf die Tiere bezogen, die von den natürlich wachsenden Produkten des Landes leben sollen. Levitikus spricht ausdrücklich vom Sabbat und macht das Land zum Rechtssubjekt. Das Land soll die Sabbatruhe zu Ehren Gottes halten. Das Land soll Gebote erfüllen. Die Landesbewohner sollen es dem Land ermöglichen, das Sabbatgebot zu halten.

Was braucht die Erde von mir?

Die Gebote geben ethische Handlungsempfehlungen. Landwirtschaftliche Fachstellen empfehlen heute die Biodiversitätsförderung mit Rotationsbrachen. Feldlerchen und Feldhasen finden darin Ruhe und Nahrung für die Aufzucht ihrer Nachkommen. Brachen beherbergen eine Vielzahl an Tieren; darunter Nützlinge wie Schwebefliegen, Marienkäfer, Laufkäfer oder Spinnen. Das Brachjahr (Schmittah) bewirkt dasselbe, gilt jedoch für das ganze Land gleichzeitig. Ob man das Brachjahr hält, entscheiden heute die landwirtschaftlichen Betriebe. Die spirituelle Frage lautet heute: Was braucht die Erde, was braucht mein Land von mir? Wer keine Landwirtschaft betreibt, wird ermutigt, sein Konsumverhalten so anzupassen, dass der Preis für eine ökologische Landwirtschaft ohne Chemikalien und andere Hilfsstoffe bezahlt werden kann.

Sorgt euch nicht (zu Tode)

In einer Zeit, in der Gewinnmaximierung und die Vermehrung oder die Sicherung des Wohlstandes zentral sind, ist man versucht, das Jesuswort «Sorgt euch nicht…» (Mt 6, 25f) als weltfremd abzutun. Die halbe Welt ist mit der Planung für die Zukunft und die nachfolgenden Generationen, aber auch mit der Vorsorge für Kriegszeiten beschäftigt, meint der reformierte Theologe Daniel Schmid Holz. Er warnt aber vor falschen Alternativen. Es bleibe vernünftig, vorzusorgen, kommenden Problemen durch kluges Verhalten vorzubeugen. Aber der Text aus der Bergpredigt habe über die Sorglosigkeit hinaus einen lebensfreundlichen Inhalt. Denn aus der Grundhaltung des Sorgens sei heute ein falsches Verhalten entstanden. In der Art und Weise wie wir essen, wie wir uns kleiden, uns fortbewegen und wie wir wohnen, überlasten wir die Lebensgrundlagen der Erde. Wir entfernen uns damit von der grossen Lebensweisheit, an die uns die Lilien und die Vögel erinnern: Wir können unsere Existenz letztlich nicht absichern. Wir bleiben aufeinander, auf die Schöpfung, auf Gott angewiesen.

Rasch handeln

Sowohl bezüglich Klimakrise wie auch die Biodiversität haben Pfarreien und Kirchgemeinden Handlungsmöglichkeiten, sei es in Unterricht, Erwachsenenbildung, beim Unterhalt von Gebäuden und deren Umgebung als auch beim Essen und Trinken. Das kirchliche Umweltmanagement Grüner Güggel verringert die Umweltbelastung einer Kirchgemeinde systematisch und langfristig.

Fossile Heizungen ersetzen

Einzelne Kirchgemeinden haben damit begonnen, fossile Heizungen (Öl, Gas) zu ersetzen als Beitrag zum Klimaschutz. Erneuerbare Heizsysteme sind langfristig kostengünstig und es gibt für jeden Gebäudetyp eine passende Lösung. Das Programm «erneuerbar heizen» von Energie Schweiz berät bei der Wahl des optimalen Heizsystems (s. Webseite www.erneuerbarheizen.ch).

Vielfältige Lebensräume schaffen

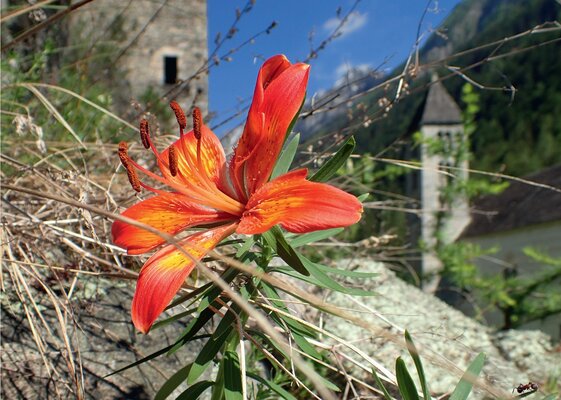

Kirchliche Gebäude stehen oft mitten im Siedlungsgebiet und sind von Grünflächen umgeben. Diese Umgebung können Kirchgemeinden artenreich gestalten und zu einer Oase für Menschen, Pflanzen und Tiere werden lassen. Bei der naturnahen Umgebungsgestaltung ist viel möglich: standortgerechte Wiesen statt Zierrasen, einheimische Wildsträucher, Feuchtbiotope, Komposthaufen und Nistmöglichkeiten für Wildbienen, Vögel und Fledermäuse sind nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten, die Biodiversität zu fördern.

zvg