Die Kunstgeschichte benennt anonyme Künstler gezwungenermassen mit Notnamen. Üblicherweise werden diese Künstler nach ihrem Hauptwerk bezeichnet. Etwa der «Meister der Maria von Burgund»; dieser hatte das Stundenbuch für die Tochter Karls des Kühnen gemalt. Wir dürfen aber nicht nur mit Empfängerinnen rechnen, sondern auch mit Künstlerinnen: Lapislazulifragmente im Zahnstein einer Frau aus einem Klosterfriedhof in Deutschland (12. Jahrhundert) belegen, dass bei «Meistern» auch «Meisterinnen» mitgemeint sein könnten; dass Frauen ebenfalls wertvolle Manuskripte schrieben oder illustrierten. Der Malerei oder Handschrift ist dies nicht anzusehen. Handschrift hier gemeint als Art und Weise, zu schreiben, Eigenheiten der Buchstabenformen, nicht Handschrift als ein konkretes Schriftstück.

Oft vermutet die Kunstgeschichte beim Stil der Handschrift, der Schreibweise, in der sogenannten «Händescheidung»: Anhand von Stilmerkmalen werden mehrere Künstlerinnen oder Künstler, Schreiberinnen oder Schreiber unterschieden. Bei Buchstabenformen scheint es einfacher, Veränderungen oder Entwicklungen auszumachen – allerdings kann jemand durchaus den gleichen Buchstaben unterschiedlich schreiben, oder die Handschrift selber macht eine Entwicklung durch. Die gedruckte Gutenbergbibel wollte ihrerseits eine schöne Handschrift imitieren. Zu diesem Zweck wurden 290 (!) Typen (Zeichensätze) gegossen, darunter 47 Grossbuchstaben, 63 Kleinbuchstaben und 83 Ligaturen – mittelalterliche Buchstabenkombinationen, die wir teils heute noch kennen und brauchen, wie das Et: & (e und t in einen Buchstaben geschrieben), oder vielleicht auch den Affenschwanz @. Für die Geschichte der Bibelillustration nun ist die Schrift weniger bedeutsam, sie hilft allenfalls bei der zeitlichen Einordnung.

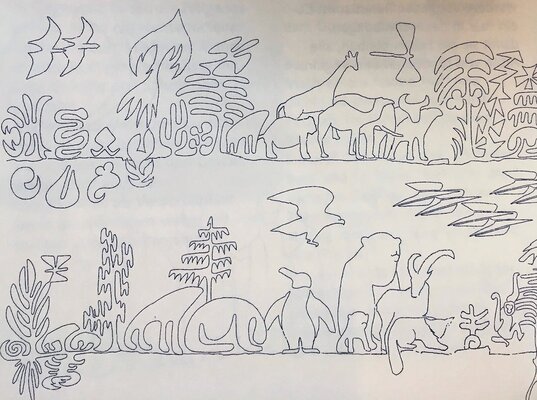

Was weniger bekannt ist: Adrian Frutiger (1928–2015), der vielleicht bedeutendste Schweizer Schriftgestalter, betätigte sich auch als Bibelillustrator. Er entwarf zahlreiche Schriften wie Helvetica oder (selbstredend) Frutiger. Auch die SKZ ist in einer Frutigerschrift gesetzt. In einer kleinen Liebhaberauflage erschienen 1966 Holzschnitte und feine Linienzeichnungen zum Hohen Lied, 1969 im gleichen Format ähnlich gestaltete Bilder zum Schöpfungslied der Genesis. «Horch! Mein Geliebter! Siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft daher über alle Hügel. Mein Geliebter gleicht der Gazelle oder dem jungen Hirsch.» (Hld 1,8) – neben Französisch, Englisch und dem hebräischen Originaltext ist die deutschsprachige Zürcherbibel abgedruckt. Fast meinen wir den jungen Hirsch über die Seite springen zu sehen, seine Läufe greifen dynamisch aus; das kopfstehende Dreieck könnte Kopf und Geweih markieren. Gleichzeitig wirken die Dreiecksformationen wie eine gestaffelte Hügellandschaft.

Die fein ziselierten Linien, als Endlosschlaufe, werden später, als drucktechnische Herausforderung das christkatholische Gebet- und Gesangbuch durchziehen. Ich habe bis dato noch kein einziges Gesangbuch durchgeblättert, wo nicht an irgendeiner Stelle die hauchdünne Linie fälschlicherweise unterbrochen ist. Links abgebildet ist eine spiegelbildliche Fassung von «Urgarten». Im Gebet- und Gesangbuch findet es sich auf Seite 315 mit dickerer, ununterbrochener Linie samt Psalmzitatlegende: «Alle Welt bete dich an und singe dein Lob; sie lobsinge deinem Namen.»

Am andern Ende des Spektrums gestaltete Frutiger grossflächige Holzschnitte. Abbildung 3 aus dem Band zur Genesis zeigt die Erschaffung des Menschen als weiblich und männlich. Spiralförmig umtanzen sich zwei ausgesparte Figuren, beinahe spiegelbildlich, wie Frau und Mann sich ergänzen zum Ganzen, so wäre der Mensch lesbar als Gegenüber zu Gott.

In den Nullerjahren erschienen dann unter dem Titel «Anfangsgeschichten» Holzschnitte, Zeichnungen und Scherenschnitte – teils aus schon publizierten Darstellungen der Genesis und des Hohenlieds, neu mit Bebilderungen der Noah- und Jonageschichte. Der rötliche Punkt markiert jeweils Jona, mal inmitten Ninives, mal als «Eins» auf dem Würfel: Das Los fiel eben auf Jona. Oder eben, wie abgebildet: Jona im Fischbauch.

Übrigens: So wie Jona die Umrisse des Fisches bewohnt, kennt die Geschichte der Buchmalerei, und später des Buchdrucks bewohnte Buchstaben. Sogenannte «historisierte Initiale»: Hier wird der erste Buchstabe eines Abschnittes mit einer passenden Szene bebildert. Noch Luthers «Septembertestament» markiert so den Anfang jeder neutestamentlichen Schrift.

Thomas Markus Meier