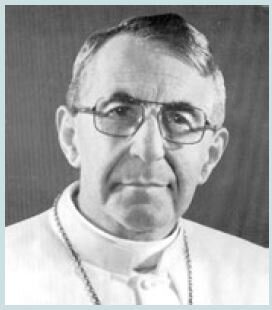

Die fünf offenen Stunden des Todes von Johannes Paul I. zwischen 22 Uhr und drei Uhr in der Früh vom 28. auf den 29. September 1978 fordern uns seit 16 Jahren einmal mehr zur Nachtwache heraus. Ein Blickfang mag genügen, um über 712 Jahre hinweg Erstaunliches zu entdecken: Das vom Florentiner Maler Cimabue, eigentlich Cermi di Pepe, vermutlich zu Beginn des 13. Jahrhunderts gemalte Bild zeigt Franz von Assisi – mit dem einen Auge lächelnd und dem andern eher traurig – genau so, wie dies aus einer sehr seltenen Fotografie von Albino Luciani – dem zweiten der drei Päpste des Jahres 1978, nur 33 Tage im Amt – herausgelesen werden kann. Wurde Johannes Paul I. auch bald für alle, die ihn oberflächlich kennen lernten oder auch nur von den Medien her kannten, weltweit als «der lächelnde Papst» bezeichnet, so zeigt dieses eine – sehr seltene Bild – einen völlig andersartigen Papst. Wobei freilich die erhebliche Gefahr besteht, dass man etwas hineinprojiziert, das von andern nicht wahrgenommen wird. Doch selbst in dieser vielleicht täuschenden Hinsicht sagen beide Bilder – das uralte Gemälde (in Assisi zu sehen) und die Fotografie des nur 33 Tage währenden Pontifikates – etwas Wichtiges aus: Johannes Paul I. sträubte sich – so gut er konnte – gegen die Beförderung vom Patriarchen von Venedig zum Papst. Als Albino Luciani (was wenige wissen und was noch weniger bedacht wird), der bereits im dritten Urnengang weit über die erforderliche Zweidrittelmehrheit hinaus gewählt wurde, diese Wahl im ersten Anlauf nicht annahm, sagte er mit der ihm eigenen eindrücklichen journalistischen1 Ausdrucksweise: «Con questa pasta non potete fare un pane» («Aus diesem Mehl könnt ihr kein Brot backen»).

Diese anfängliche Nicht-Annahme der Wahl, die erst im vierten Wahlgang überwunden werden konnte, führt uns zurück ins Jahr 1935, genau zum 8. Juli 1935, als der Seminarist Albino Luciani gegen seine eigenen Bedenken – ermuntert durch seinen Beichtvater (vermutlich Don Caio) – angehalten wurde, trotz aller Bedenken mit der Priesterweihe die Verantwortung der Seelsorge auf sich zu laden.

Die ausgeprägte Bescheidenheit ebnete die Wahl gegen seinen Willen

Der lange Weg vom Seminaristen zum Seelsorger, zum Dorfpfarrer, zum stellvertretenden Seminardirektor, zum Bischof von Vittorio Veneto, zum Patriarchen von Venedig und schliesslich zum Bischof in Rom trägt den Stempel des Zweifels und des Verzichts. In der Tagebuchnotiz stehen die unmissverständlichen Sätze: «Ich sagte dem Beichtvater, dass ich mich nicht vorbereitet fühle, auch zu jung, um Priester zu werden. Er antwortete: ‹Mein Sohn, es ist Gott, der dich gerufen, der dich erwählt hat. Du kannst dich weder verweigern noch zurückziehen. Das Einzige, was du tun kannst, ist, ein Heiliger zu werden. Du musst nicht an die grossen Dinge, die dich erheben, denken. Sie sind Ausdruck der Eitelkeit …›»

Albino Luciani gehorchte und mag es spätestens bereut haben, als er – einmal Priester – vom Patriarchen von Venedig, Angelo Giuseppe Roncalli, 1958 zum Bischof von Vittorio Veneto auserkoren wurde – trotz der Bedenken von Nahestehenden, Albino Luciani sei häufig krank, es sei ihm wohl als Vizeseminardirektor in Belluno. Nach seiner Art humorvoll und tiefgründig erklärte der Patriach: «Dann stirbt er halt als Bischof.» Der kurz nachher zum Pontifex erkürte Johannes XXIII. spürte über den tiefgründigen Humor hinaus die grosse Bescheidenheit Albino Lucianis.

Desgleichen wusste Paul VI. genau, was er elf Jahre später tat, als er auf Bedenken des Bischofs von Vittorio Veneto, von seiner Wahl zum Patriarchen abzusehen mit der Begründung «Meine Stimme wird immer schwächer, und mit der Gesundheit ist es nicht gut bestellt», erwiderte: «Was die Stimme betrifft, haben wir Mikrofone, und die Gesundheit überlassen wir einer höheren Macht.» Nicht von ungefähr tat Paul VI. bei seinem Besuch in Venedig etwas, das er nie zuvor, in keiner anderen «Kardinalstadt», je getan hatte: Vor allen auf dem Markusplatz Versammelten legte er Albino Luciani die päpstliche Stola um dessen Schultern. «Was tun Sie da, Heiliger Vater?», sagte der Patriarch von Venedig, «rot im Gesicht» vor Scham. «Ich weiss genau, was ich tue.» Diese besondere Auszeichnung mag neun Jahre später – am 25. August 1978 – bei der Wahl Albino Lucianis zum Oberhaupt der katholischen Kirche bereits im dritten,2 nicht erst im vierten Wahlgang für die Kardinäle eine gewisse Rolle gespielt haben. Sie spürten: Der Bescheidenste unter uns muss zum Oberhaupt der von allen Seiten her schwer bedrängten Kirche erkoren werden.

Der Letzte wurde der Erste gegen seinen Willen

Seltsam: Sozusagen alles im Leben, vor allem auch im Sterben Albino Lucianis/Johannes Pauls I. – angefangen von dem im Ersten Weltkrieg erlittenen Hunger über sein Verbleiben-Können im Priesterseminar dank Don Caio,3 wahrscheinlich seinem Beichtvater, die Widerstände gegen seine Wahl als Seelsorger, Bischof, Kardinal und Papst und die fünf offenen Stunden vor seinem Tod am 28. oder 29. September 1978 entzieht sich der Erklärung, gar der Feststellung. Der Vatikan vertraute den Ärzten und nimmt an, der Vorvorvorgänger von Papst Franziskus sei kurz vor Mitternacht gestorben. Niemand kann aber bestreiten, dass er mit den «kruden» Worten der Nachmittagszeitung «Paese sera» einsam und verlassen wie ein Hund diese Welt verlassen musste, während die meisten andern Päpste umgeben von ihren Familienmitgliedern und höchsten Würdenträgern diese verlassen konnten.

Ausgerechnet dieses Römer Blatt war es denn auch, das – wohlverstanden zwei Tage vor dem Heimgang Johannes Pauls I. mit den Worten des Vatikanisten Lillo Spadini – auf die besonderen Nöte dieses Papstes aus den Bergen4 hingewiesen hat: «Er wollte den Papstberuf so schnell wie möglich erlernen, aber sozusagen niemand präsentiert ihm die Probleme auf zutreffende und selbstlose Weise. Meistens hört er schlecht reden über alles und alle …». Zusammengefasst wäre die Lage mehr oder weniger folgende: Papst Luciani ist nicht gewillt, sich den ehemaligen Ministern von Montini blind anzuvertrauen.

Der Bischof von Belluno hat mir während des letzten Besuches des grossen «Centro spirituale Papa Luciani» in Santa Giustina unweit von Belluno erzählt: «Ich wurde von ihm zum Mittagessen eingeladen. Nicht von ungefähr gegen Ende der Mahlzeit betraten Vertreter des Staatssekretariats das Zimmer und wünschten die Zustimmung des Papstes für einen bestimmten Text. ‹Nein, ich will das genauso, wie ich es gewünscht habe, veröffentlicht sehen.›» Diese Episode zeigte mir, wie Johannes Paul I. sehr resolut sein konnte.

Seltsam: Ende der 1980er-Jahre las ich in einer Luzerner Zeitung – vermutlich im «Vaterland» – eine mit Kurt Koch unterzeichnete Kolumne. Sie gefiel mir so gut, dass ich dem «Herrn wer auch immer» meine Zustimmung mitteilte. Dessen Reaktion war für mein ganzes Leben folgenschwer, denn der Herr Koch entpuppte sich als Professor, Dozent an der Theologischen Fakultät in Luzern. Er hatte mein Büchlein «Im Namen des Teufels?», Antwort auf Yallops Bestseller «Im Namen Gottes?» (in der englischen Erstausgabe ohne Fragezeichen!) gelesen und lud mich für eine Vorlesung über Johannes Paul I. ein.

Johannes Paul der Erste – eine franziskanische Papstgestalt

Nach dem Rücktritt Benedikt XVI. wünschte ich mir einen dritten Johannes-Paulus-Papst. Hatten sich die beiden Namensvorgänger – gut befreundet miteinander bereits als Kardinäle – nicht auf geradezu wunderbare Weise ergänzt? Der eine lediglich berufen, in 33 Tagen ein grosses Zeichen der Bescheidenheit und Liebe in gelassener Heiterkeit zu setzen, sein Nachfolger dann aber der zähe Wegbereiter zur friedlichen Beilegung des Kalten Krieges zwischen dem Westen und dem Osten zu werden?5 Als hätte sich auf diese Weise die göttliche Vorsehung erfüllen können?

Als Nachfolger des bereits dem Namen nach kraftvollen Karol Wojtyla aus Polen wünschte ich mir gleichsam eine Synthese zwischen der gleichzeitig auf Bescheidenheit und Durchschlagskraft bedachten, vielleicht nur auf diese Weise sich durchsetzenden, mehr als nur überlebenden katholischen Kirche.

Papst Franziskus – die Offenbarung

Noch erfreuter war ich aus naheliegenden Gründen über den Namen des neuen Papstes seit 18 Monaten – ausgerechnet Franziskus, so wie ich Albino Luciani/Johannes Paul I. als Menschen und als Papst empfand, empfinden durfte. Vielleicht darf der nächste Papst Johannes Paul III. heissen, was vielen Gläubigen und Nichtgläubigen zu denken gäbe, wer denn eigentlich der erste Johannes Paulus, der erste Papst mit einem Doppelnamen seit dem Apostel Petrus, gewesen ist. Einer, über den ich zur Eröffnung der Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag von Bischof Kurt Koch zum Thema «Johannes Paul I. – Lichtgestalt des 20. Jahrhunderts und Wegbereiter für das dritte Jahrtausend nach Christus» sprechen durfte. Da schloss sich für mich, vielleicht auch für andere, der Kreis eines göttlichen Heilsplanes gleichsam hinter den Kulissen der sich stets verändernden, hoffentlich nicht tragisch endenden Weltgeschichte.

… und eine Hoffnung

Das Votum in der Römischen Bischofssynode vor der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962–1965 unter Johannes XXIII.: «So lange ein Mensch auf dieser Erde verhungert, hat kein anderer – am wenigsten ein Christ – das Recht auf Luxus», bringt vielleicht mehr Menschen zur Besinnung, die Not der andern als ihre eigene Not zu empfinden … empfinden zu müssen, weil Institutionen geschaffen werden, die uns Menschen nötigen, sich nicht mehr länger nur als Staatsbürger, Angehörige einer bestimmten Rasse oder Klasse, Religionsgemeinschaft im Gegensatz zu einer andern Religionsgemeinschaft, sondern als wirklich grundsätzlich gleich berechtigten Teil der Menschheit zu begreifen und ergreifen zu lassen. Das von unseren Vorvorvorvätern vollzogene oder geschenkte Mensch-Sein hat sich noch nicht zum Menschheits-Sein entwickelt. Dieser wirkliche Fort-Schritt steht uns noch bevor, dürfte aber viel mehr, als die meisten wenigstens impliziter glauben, mindestens in Sichtweite vorhanden sein.