Die Kirchengeschichte ist ein Randfach unter den theologischen Disziplinen. Selten erregen kirchengeschichtliche Veröffentlichungen grosses Aufsehen wie etwa die auf dem Hintergrund der gegenwärtigen Reformdiskussionen durch den Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf erarbeitete, leicht lesbare Biografie «Der Unfehlbare» (München 2020) über Pius IX. Wolf betont in seinem Bestseller, dass Pius IX. mit der Schaffung des ordentlichen Lehramts und den zwei Dogmen von 1870 eine neue Kirche geschaffen habe. (Für die Christkatholiken war im Übrigen gerade die «neue» Kirche das Argument für deren Abspaltung.) Wolf löst mit seiner Biografie nicht nur breitflächig Zustimmung aus, sondern im Einzelfall auch Widerspruch. Sein schärfster Kritiker ist zugleich der wohl beste Kenner von Pius IX.: Klaus Schatz SJ. Der Jesuit weist darauf hin, dass das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis Mariens, welches Pius IX. sozusagen als Probelauf für 1870 ausgerufen habe, bereits durch das schliesslich nicht rezipierte Konzil von Basel – ohne den Papst – 1439 vorausgenommen worden sei (in: Stimmen der Zeit 12/2020). Was das Erste Vatikanische Konzil betrifft, stellt Schatz die kritische Frage, ob Wolf nicht die Diskontinuitäten überzeichnet und die Kontinuitäten unterbewertet habe, um seine These der Neuerfindung des Katholizismus aufrechterhalten zu können. Auch Volker Reinhardt bewertet das Erste Vatikanische Konzil in seiner Papstgeschichte «Pontifex» (2017) im Kapitel «Selbstabschliessung und Sackgasse» als logischen Abschluss der Entwicklung hin zu einer gesteigerten Lehrautorität des Papstes, wofür auf lange Traditionsströme zurückgegriffen werden konnte.

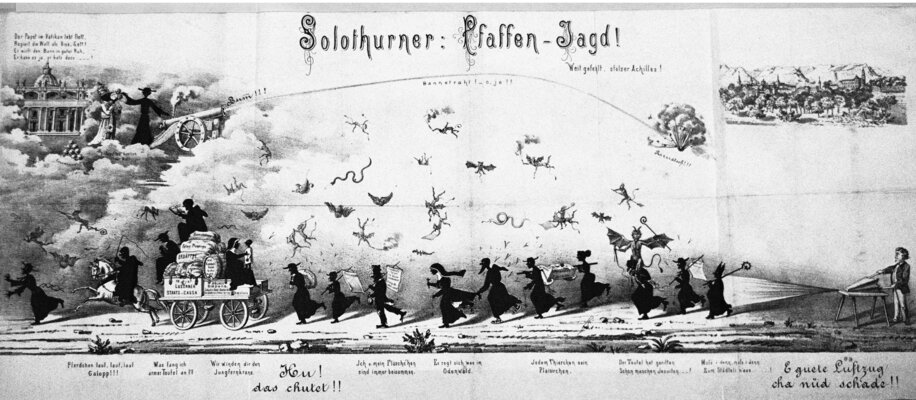

Wie stand es nun um die Gesellschaft und die Kirche in der Schweiz im 19. Jahrhundert? Die Beiträge von René Roca, Franz Xaver Bischof und Lorenzo Planzi bieten in der vorliegenden SKZ-Ausgabe wertvolle Einblicke in diese Epoche, die auch in der Schweiz durch eine grosse Modernisierungskrise, Kulturkampf benannt, gekennzeichnet war.

Die Forschungslücken sind in der Schweiz des 19. Jahrhunderts noch erheblich: So ist bis heute unklar, wie stark der um 1800 noch weitgehend liberale Klerus in der Schweiz ultramontan wurde, auch, was die Voraussetzungen und Gründe für diese Ultramontanisierung waren. Die gleichen Fragen stellen sich für den Schweizer Katholizismus im 19. Jahrhundert insgesamt. Auch auf lokaler Ebene fehlen oftmals die Antworten: Warum gelang den Römisch-Katholiken in der Kantonshauptstadt Solothurn die Rettung der St. Ursenkirche, die 2023 ihr 250-Jahr-Jubiläum feiern kann, während die römisch-katholische Pfarrei in Olten völlig marginalisiert wurde? Es lohnt sich, solch offene Punkte zu benennen in der Hoffnung, dass die Schweizer Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts zukünftig intensiver erforscht und aufgearbeitet wird.

Urban Fink*